Hagamos de lado los paradigmas

A manera de prólogo

Según dicho de los cronistas urbanos de hace cuatro décadas o más, en la ciudad de Puebla “soltaban al león” entrada la noche. Las calles quedaban solas, pues. Entonces la actividad estaba sujeta a rigurosos horarios laborales que iniciaban a las once de la mañana y suspendían sus actividades a las 13:30 horas para, una vez rendido el homenaje a San Pascual Bailón, volver al trabajo a las cuatro de la tarde. La faena concluía poco antes de las ocho de la noche.

Aquella soledad invitaba a pensar en las leyendas que adornan la vida y las tradiciones de la antigua ciudad. Y también a recordar los tiempos idos cuando el desgarrador grito de “¡aguas!” anticipaba la lluvia de orines lanzados a la calzada, cuyo desnivel empedrado formaba la acequia central que captaba, desde los escurrimientos de origen ciudadano, hasta los aluviones de otoño. Las sombras de la noche incitaban a recordar los rostros alegres que pudieron haber motivado los tímidos haces de luz surgidos de las farolas de aguarrás, primer alumbrado público instalado en 1723.

En los portales de la ciudad capital ocurría una interesante mutación social: los parroquianos tradicionales dejaban el espacio a los noctámbulos que acudían a beber y, entre copa, chisme y trago, mirar a las mujeres que, protegidas por el manto nocturno, ofrecían sus servicios sexuales a quienes buscaban una riesgosa aventura o simplemente querían saciar los apetitos de la carne. De vez en cuando esos parroquianos comentaban en voz baja la presencia de algún político o comerciante deseoso de confirmar su masculinidad: que el alcalde, que el diputado, que el empresario de medio pelo, que el funcionario municipal, que el mercader agobiado por deudas, en fin… Empezaban a dejarse ver los travestis que buscaban pareja.

No había un programa cultural consecuente con la demanda silenciosa de la época. Sólo existía un pequeño y culto sector de la sociedad angelopolitana, el cual decidió invertir parte de su peculio para contratar grupos musicales de fama internacional, así como otras manifestaciones artísticas; el Ballet Bolshoi, por ejemplo. “Puebla Ciudad Musical” se llamó aquella organización civil cuya creación, de alguna manera, respondió a las propuestas culturales de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material de Puebla, el organismo de carácter privado cuya membresía tuvo a bien arrogarse algunas de las funciones jurídicas del municipio, entre ellas el usufructo de cierto porcentaje de los impuestos que por ley correspondían al ayuntamiento de la capital del estado.

Nos cuenta el investigador Andrew Paxman que, al financiar la creación de la Junta mencionada, el comerciante norteamericano William Jenkins volvía a demostrar que él era la éminence grise; un personaje cuyo poder y nombre evocaban “el oscuro arte titiritero”, condición ésta en la que el conocimiento cultural brillaba por su ausencia.

Los espacios cinematográficos, otrora propiedad de Gabriel Alarcón y Manuel Espinosa Yglesias, exhibían los filmes de la llamada época de oro del cine nacional y una que otra película musical hollywoodense. Habían pasado algunos años del día en que se cometió el crimen de Cienfuegos, dueño de varias salas y, en consecuencia, competidor de los empresarios cuya visión los proyectó hasta el jet set del dinero. Fue uno de tantos crímenes cuya autoría quedó a salvo gracias a las componendas del gobierno de la época.

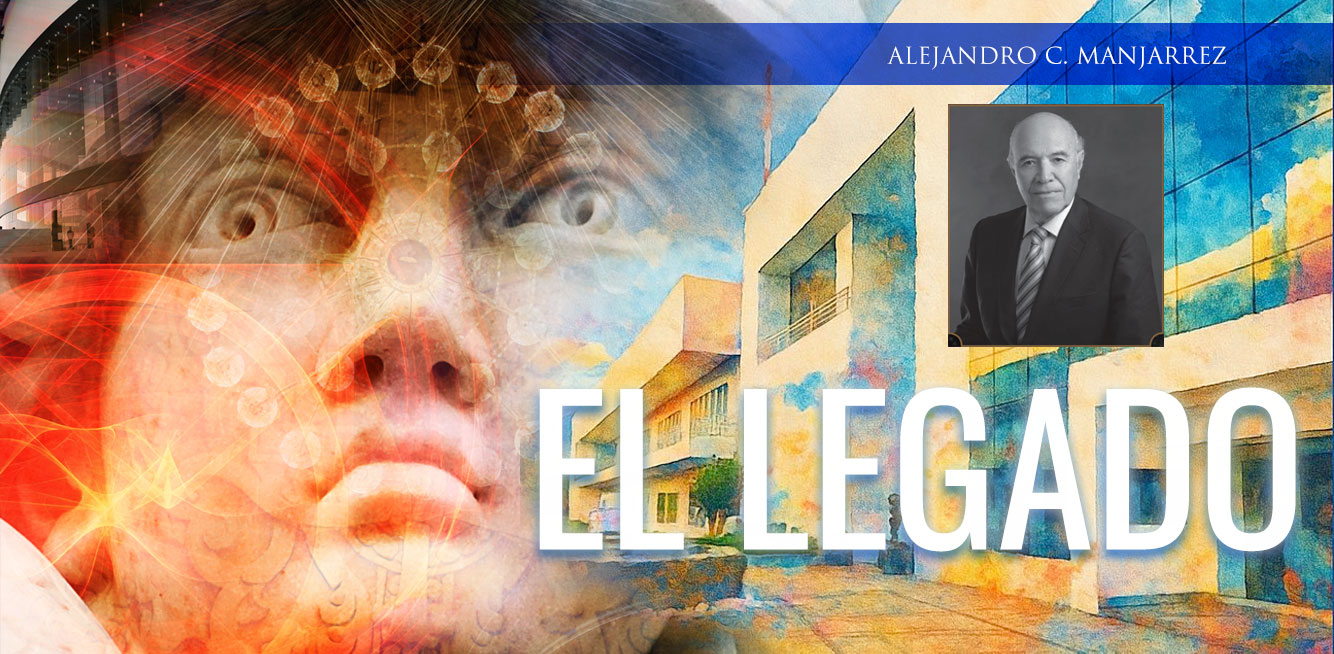

Medité sobre lo que acaba usted de leer después de atestiguar algo parecido a una manifestación del pueblo atraído por la cultura: cientos de personas recorrían animados los espacios lúdicos del Complejo Cultural Universitario (CCU). ¿Qué pasó aquí?, me pregunté. ¿Cuándo y cómo ocurrió este cambio tan espontáneo? Estos mis cuestionamientos me indujeron a precisar las razones de la transformación o, mejor dicho, el encuentro popular imbuido de un inusitado y democrático interés cultural.

De ello trata este libro. Su concepción obedece al interés periodístico sobre las razones históricas del fenómeno que me motivó a buscar para encontrar la llave que pudo abrir la chapa de la puerta por la cual se accedía al cuarto donde permanecieron confinadas las tradiciones populares y muchas de las expresiones culturales. Comprobé que aquel imaginario postigo se encontraba oxidado debido a la humedad que produjo el agua acarreada por algunos gobernantes deseosos de nutrir su molino personal donde la corrupción reinaba.

Entremos, pues, al contenido del libro que busca exponer cómo fue construyéndose el eje de la expansión cultural en Puebla. Muestra, asimismo, algunos destellos de los intríngulis universitarios y políticos. Deseo destacar los porqués de la importancia del citado Complejo que, como lo veremos adelante, se transformó en el polo de atracción y difusión de la cultura, además de modelo para otras universidades y, en consecuencia, acicate de varios gobiernos.

Respetado lector:

Tómense estas líneas como una provocación cultural. Habrá, sin lugar a duda, investigadores, científicos o expertos en semiótica que, amén de sus pruebas documentales, podrían animarse a usar la lógica con el fin de interpretar y descubrir aquello que nos ha legado la cultura de Puebla. Mientras esto ocurre, me he valido del discernimiento iluminado por —valga la metáfora— los destellos de las “farolas de aguarrás”, cuyas luces nos muestran la puerta del espacio aquel donde —lo dijo Jules de Gaultier— se detiene la ciencia para dar paso a la imaginación.

Imaginar el pasado, recordar el futuro

…Se puede decir con cierta facilidad cuándo comenzó algo. Es mucho más difícil entender cuándo se originó algo.

Yo quisiera poseer la convicción o la clarividencia necesarias para definir el origen de México, para ponerle fecha precisa a nuestro país, pero siempre me encuentro con numerosas dudas que se vuelven preguntas:

¿Empezó México cuando creció en su suelo la primera planta de maíz?

¿O aquella noche en que los dioses se reunieron en Teotihuacán y decidieron crear al mundo?

¿Comenzamos con la agricultura, o con el mito?

¿Con el hambre de la palabra, o con la palabra del hombre?

¿Quién dijo, en México, la primera palabra?

¿Hubo siquiera una primera palabra, o bastó escuchar el rumor desarticulado, el ladrido del perro, el trino del ave, la oración sufriente, para convocar un mundo?

Y algo más: ¿Nació México aislado, singularmente, o somos, desde un principio, origen y destino de vastas migraciones, hermanados con el resto del mundo por los pies de muchos caminantes?