Dígale al patrón que los pequeños detalles también derrumban gobiernos...

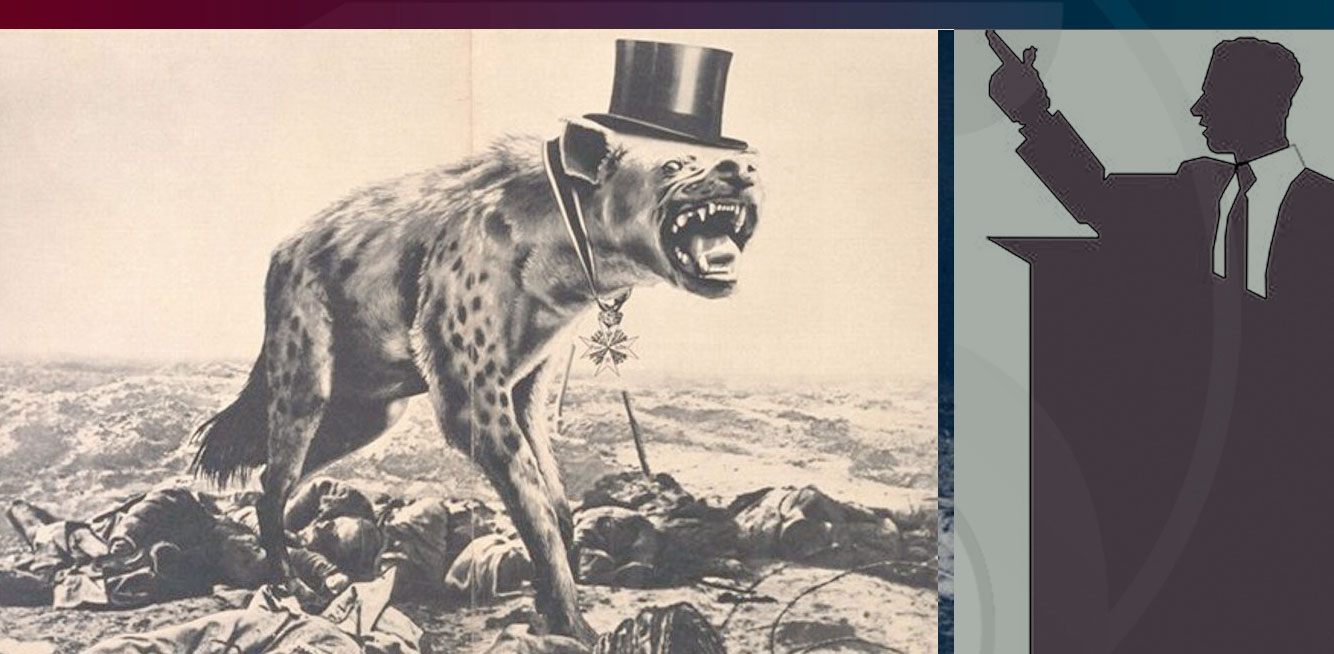

Hay asesores que, en vez de servir como brújula, se convierten en espejitos de feria: distorsionan, exageran y adelgazan la verdad hasta dejarla famélica. Son los aduladores profesionales, esos que cobran por aplaudir ocurrencias y aplauden por miedo a perder la nómina. Gobernantes hay muchos; asesores con dignidad, casi ninguno.

En el teatro del poder, el papel más necesario —y a la vez más escaso— es el del abogado del diablo. No el saboteador ni el amargado de oficio, sino aquel que, con los pies en la tierra y la lengua libre, se atreve a decir: “Señor, esto no va bien”. Ese que revisa encuestas reales, no las que sirven para presumir entre cortesanos, sino las que nadie quiere ver porque retratan la caída libre, la erosión de la confianza, el desgaste que pudre gobiernos desde adentro. Las encuestas que no se imprimen en papel cuché ni se adornan con emojis, sino las que duelen porque confirman lo que ya murmura la calle: que el hechizo se rompió.

Pero para tener a alguien así hay que saber escuchar sin rabia. Y, sobre todo, hay que pagarle no para que aplauda, sino para que incomode. Que pregunte lo que nadie se atreve. Que ponga nerviosas las decisiones cocinadas a medias. Porque el asesor que nunca contradice no es asesor: es cómplice, bufón o espejo de vanidades.

Y luego está esa prensa domesticada que vive del presupuesto, que publica lo que conviene y calla lo que arde. Esa tampoco sirve. El periodismo real no es aplausómetro: es termómetro social. No existe para adornar al poder, sino para incomodarlo. Los medios tendrían que señalar los focos rojos, los errores que se repiten como enfermedad crónica. Pero cuando el presupuesto se vuelve bozal, el periodismo se convierte en propaganda, y el ciudadano queda huérfano de verdad.

Mientras tanto, la sociedad —la gran ausente— sigue anestesiada. Un pueblo pasivo es el mejor cómplice del poder incompetente. Hay que exigir con firmeza y respeto, pero con la claridad de un golpe en la mesa. No para derrocar, sino para corregir. No para desestabilizar, sino para despertar. Porque si el ciudadano no habla, el político se cree invencible.

Hay detalles que, aunque parezcan menores, dicen más que mil discursos: los baches, por ejemplo. Esos cráteres del abandono que se multiplican como hongos en Puebla y su zona conurbada. Señores del gobierno: alguien tiene que decirlo. Nunca habíamos visto tantos ni tan desatendidos. No sólo rompen suspensiones; son la metáfora perfecta de la fractura entre gobernante y gobernado. Y esos baches no están sólo en las calles: también en la comunicación, en la escucha, en la empatía.

Señor abogado del diablo —si es que aún queda alguno y no fue corrido por “negativo”—, dígale al patrón que los pequeños detalles también derrumban gobiernos. Que el poder no se mantiene con un “sí, señor” ni con titulares de cartón. Y que, si no reaccionan, lo hará la realidad. A patadas y sin pedir permiso.