Este texto no busca responsables ni sugiere conspiraciones...

La digitalización se nos vendió como una promesa de alivio: menos filas, menos papeles, menos tiempo perdido frente a una ventanilla abrumadora. Un clic y listo. Todo más fácil, más sencillo, más ordenado.

Y sí, algo de esto es verdad. Pero es una verdad incompleta. Y como toda verdad incompleta, es peligrosa.

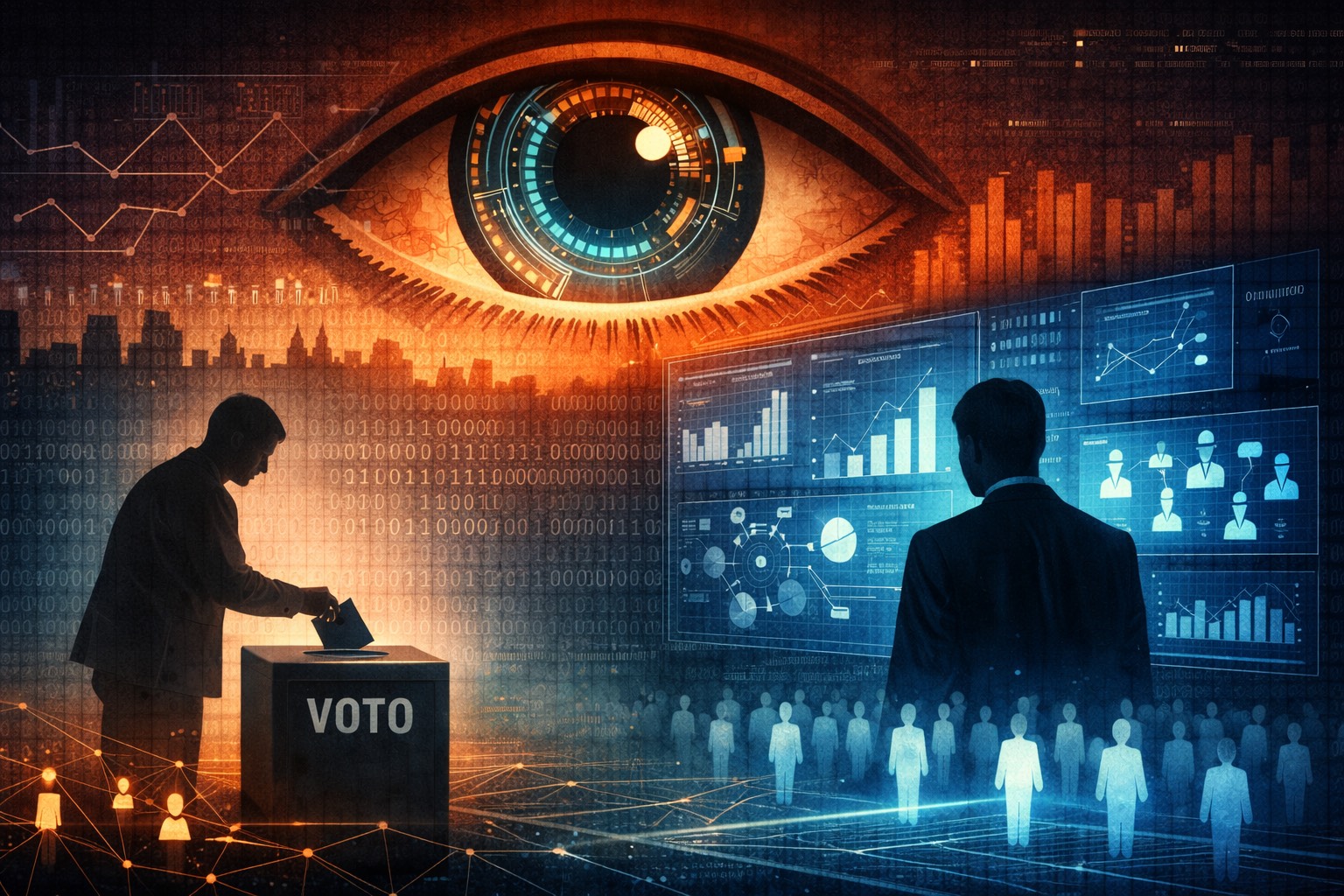

Porque la digitalización no solo agiliza al Estado: lo transforma. Modifica la forma en que nos mira, la forma en que nos clasifica y, en consecuencia, la forma en que decide sobre nosotros. No es ciencia ficción. No es una mutación silenciosa del poder. No es Terminator, Skynet ni Yo, robot. Es algo mucho más cotidiano y, por eso mismo, más difícil de señalar.

De ciudadanos a registros

Durante siglos, el poder se ejerció sobre lo visible: territorios, cuerpos, multitudes de carne y hueso. Hoy opera sobre algo mucho más sutil y mucho más preciso: nuestros datos personales.

Para el sistema ya no eres solo un ciudadano con derechos. Eres una constelación de variables: tu nivel educativo, tus deudas, tus hábitos, tus consumos, tus silencios, tus miedos inferidos, tus reacciones al titular que compartes y al que ignoras. Nada de esto fue robado a la fuerza. Lo entregamos voluntariamente, trámite tras trámite, formulario tras formulario, aceptación tras aceptación.

El problema no es recolectar información. El problema es que se acumula, se cruza y se refina hasta conocernos mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos.

Existe una trampa en el discurso público: nos hace creer que digitalizar es solo subir papeles a una computadora o crear nuevas aplicaciones para inscribirte en una especie de gran club. Pero digitalizar es algo más profundo. Es hacer que la vida sea procesable.

Una base de datos no es peligrosa por los nombres que guarda, sino por las predicciones que permite construir. Los famosos patrones. Cuando los sistemas se conectan, el Estado deja de ver expedientes y empieza a ver conductas probables. El poder se desplaza: ya no le importa quién eres, le importa qué es probable que hagas mañana.

Para cualquier político moderno, los datos masivos son una tentación difícil de resistir. No por morbo, no por espionaje, sino porque permiten leer el clima social con la precisión de un cirujano. No para curar, sino para anticipar dónde cortar.

Ya no se necesitan encuestas mal diseñadas ni estudios tardíos. Ahora se puede detectar el enojo antes de que se vuelva protesta, identificar a los grupos más moldeables, medir qué palabras nos activan y cuáles nos paralizan. No se gobierna mejor: se gobierna distinto. El poder deja de reaccionar; empieza a anticiparse.

Todo ocurre dentro de la ley. Aceptamos avisos de privacidad que nadie lee y términos de uso que nadie entiende. Ahí nace una desigualdad silenciosa pero brutal: nosotros aceptamos sin comprender el alcance; ellos comprenden el alcance sin necesidad de explicarlo. Nuestra ignorancia no es un accidente, es la base de su ventaja.

Cuando los datos se cruzan y se analizan, la digitalización deja de ser una herramienta administrativa y se convierte en un instrumento de modelado social. Ya no hace falta prohibir ni reprimir. Basta con estimular, priorizar ciertos temas en tu pantalla, dosificar los estímulos emocionales. Al poder le basta con susurrar contextos.

La inteligencia artificial acelera todo este proceso. No le interesa conocerte como persona; le basta con conocer tus probabilidades.

¿Qué probabilidad hay de que apoyes tal ley?

¿Qué probabilidad hay de que te quedes en casa el día de la elección?

La democracia sigue intacta en el papel, pero su terreno emocional ya está siendo cartografiado por algoritmos.

El verdadero peligro no es un dictador usando datos. Eso sería evidente, fácil de señalar. El peligro real es otro: que el poder se acostumbre a no dialogar, que gobierne administrando reacciones en lugar de construir razones, que deje de ver ciudadanos y empiece a ver tendencias que gestionar.

La pregunta que queda flotando, incómoda y persistente, es esta:

¿Quién vigila al poder cuando ya no solo gobierna, sino que predice y modula lo que sentimos?

Porque cuando la política confía más en modelos matemáticos que en principios humanos, el problema no es la tecnología. El problema es qué clase de ciudadanos estamos dejando de ser.

La tercera entrega llega el próximo martes.