Los Ángeles y los diablos

Por lo general los hombres creen fácilmente lo que desean.

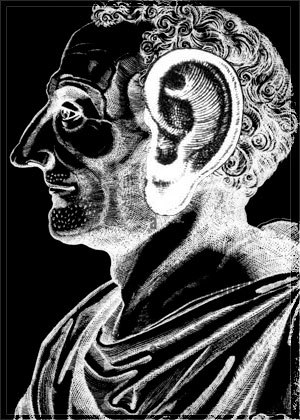

Julio César

No hay que hacer hoyos donde hay tuzas.

Dicho popular

Desde hace cinco siglos llegaron al Nuevo Mundo cuatro religiosos llenos de ilusiones. En su morral traían grandes proyectos. La época, el territorio recién conquistado y los naturales los indujeron a pensar que América era la tierra prometida, el paraíso soñado.

Fray Pedro de Gante, Bernardino de Sahagún, Vasco de Quiroga y Bartolomé de las Casas llevaban consigo la intención de poner a funcionar un sistema educativo para los indígenas; el proyecto de rescatar y conservar la cultura indoamericana mediante un método de investigación científica; la construcción de una ciudad perfecta en su traza y concepción social; y el respeto a la dignidad y los derechos humanos de los habitantes nativos de la Nueva España.

Todo marchaba a pedir de boca hasta que estos precursores se toparon con la ambición de la soldadesca y de los colonizadores, todos ellos deslumbrados por el brillo del oro y los destellos de la plata que brotaba como si fuese mala yerba. Remaron contra la corriente; sin embargo, como Dios les dio a entender, realizaron su trabajo para, de alguna manera, rescatar parte del prestigio de los religiosos, cuya misión de catequizar en muchos casos se acomodó al interés del conquistador y su grupo operativo, más preocupado por extraer los metales preciosos que por “salvar sus almas” destinadas al averno. No en balde se produjo en América 185 mil kilos de oro y 16 mil toneladas de plata, riqueza que, entre otras cosas, resolvió los problemas financieros de Europa y sus monarquías.

En ese ambiente de contradicciones religiosas y humanas nació la ciudad de Los Ángeles, un espacio terrestre poblado por treinta y tres hombres de carne y hueso que no sabían, u olvidaron, o ignoraron el ideal quimérico transmitido por sus fundadores: además de la traza perfecta, un orden social también perfecto, porque se había planeado que no existiría encomienda ni privilegios que marginaran a sus verdaderos constructores, es decir, los 16 mil indígenas que durante meses levantaron paredes, tendieron techos y cultivaron las huertas de cada solar repartido.

“¡Pa’luego es tarde!”, debe haber dicho el tal Hernando de Helgueta y sus rapaces ayudantes, dedicados al comercio de la mano de obra indígena. Helgueta, el corregidor en calidad de justicia mayor, le dio en la madre al ideal de Vasco de Quiroga, considerado como el impulsor del socialismo en América, y se aprestó a establecer el primer “apartheid” del Nuevo Mundo: a las seis de la tarde la ciudad debería quedar vacía de indígenas.

Para ello se construyeron los barrios que hoy conocemos como El Alto, Analco, Santa Ana, Santiago, San Miguel, San Sebastián, San Pablo el Nuevo y San Ramón, además de arrabales como Xanenetla y Xonoca.

Puebla creció hasta convertirse en la segunda ciudad del México colonial. Las artes y la técnica encontraron tierra fértil para desarrollarse y dejar la herencia arquitectónica y cultural que tanto nos enorgullece. Curiosamente, fueron los indígenas primero y después los mestizos quienes, con su creatividad y trabajo, forjaron la fama que ha servido para que muchos viajen al extranjero en “misiones” de hermanamiento o de promoción turística, y para que otros hayan buscado (y busquen) trascender valiéndose del legado que desconocían (y desconocen), a pesar de haber ocupado cargos públicos relacionados con el ayuntamiento de Puebla.

En el trayecto de 171 años hemos tenido de todo. Por ejemplo, los que pelearon a la Corona el derecho de designar Alcalde Provincial de la Santa Hermandad, lucha que al final ganaron, pero condicionados a pagar al Rey 20 mil pesos en oro. O el tristemente célebre Martín Villavicencio Salazar, inmortalizado por el escritor Vicente Riva Palacio como “Martín Garatuza”. O el obispo poblano Manuel Fernández de la Santa Cruz, alias Sor Filotea de la Cruz, personaje que le dio la espalda (literaria, obviamente) a Sor Juana Inés de la Cruz, la poetisa que dejó de escribir debido a las presiones y actitudes del obispo mencionado y del arzobispo don Francisco Aguilar y Seijas.

Son, pues, algunas de las luces y sombras que se han posado sobre la hoy nuevamente angelical ciudad. Las mismas que hubo en mandatos municipales, digamos que modernos, arropados por los Ávila Camacho, los Nava Castillo y los Piña Olaya; épocas en que Puebla fue horadada física y burocráticamente, así como se tapó el río San Francisco, por ejemplo, también se taparon las trapacerías de algunos alcaldes enriquecidos con el dinero del pueblo. Tiempos de buenos negocios repartidos entre los socios del poder, accionistas amparados en juntas, consejos y patronatos. Costumbre (mala, por cierto) que podría hacer escuela si Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes y Moctezuma se descuida y tropieza con las ambiciones de sus cofrades que, para empezar, están interesados en horadar el zócalo de la ciudad.

Ojo: quien no conoce la historia está condenado a repetirla.