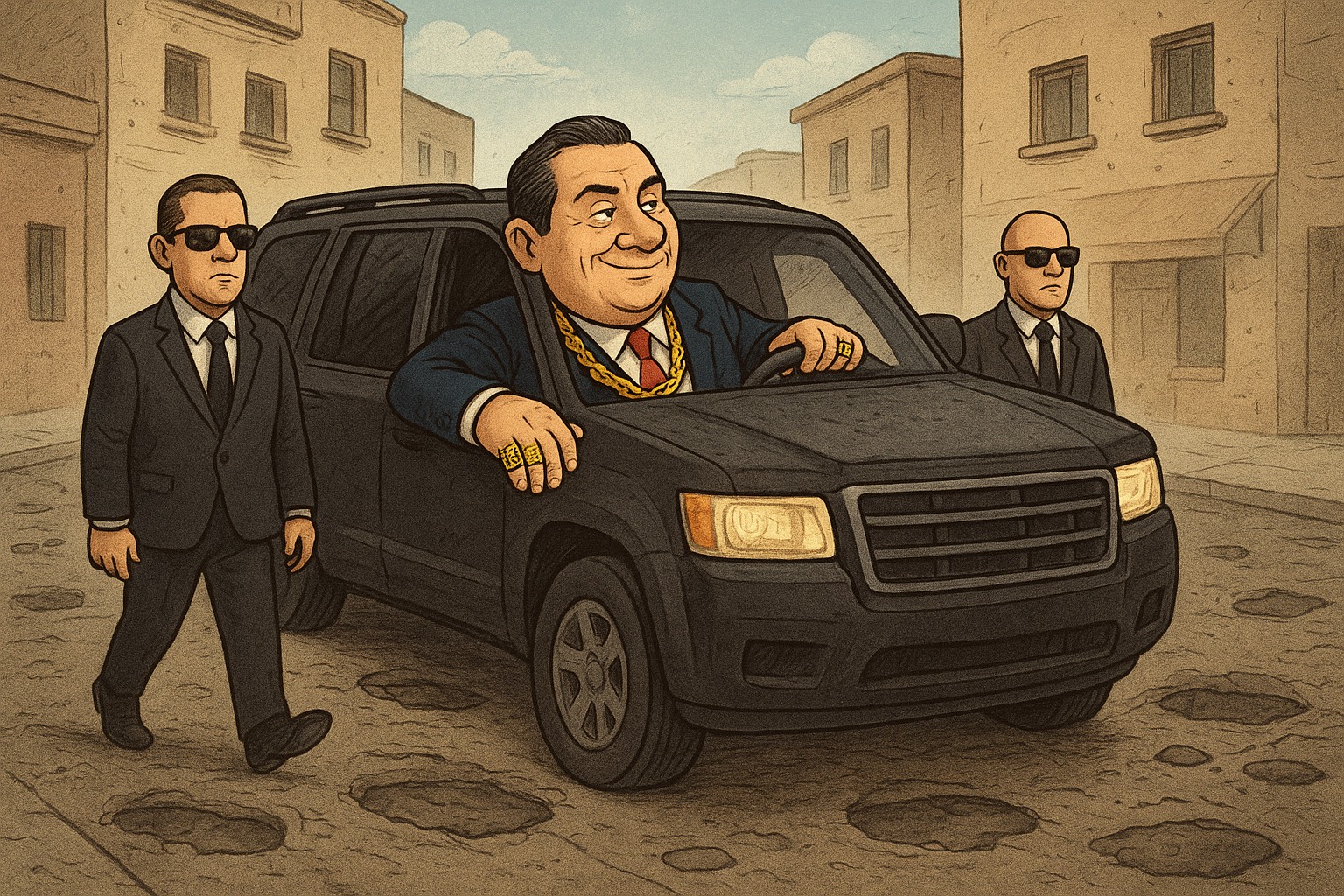

Hoy, en esta época de apariencias, la frase debería actualizarse: por sus camionetas los conoceréis...

Con la nueva tendencia de multimillonarios de abolengo metidos a la política, vale la pena la siguiente reflexión.

Esos entes que entraron a la vida pública con la retórica de venir de abajo hoy se pasean por el territorio mexicano en convoyes de camionetas de lujo blindadas, cuya venta podría arreglar las finanzas de cualquier rubro público en decadencia.

Las camionetas de lujo se han convertido en el nuevo símbolo del poder político en México. Blindadas, oscuras, con vidrios tan gruesos como la distancia moral que los separa del país real. Avanzan en caravana por avenidas donde el pavimento apenas resiste los baches, como si el lujo tuviera permiso de pisar el polvo sin ensuciarse.

Pero más allá del sarcasmo visual, hay una pregunta que merece detenerse: ¿por qué alguien que ya lo tiene todo, que nació con la vida resuelta, entra al mundo de la política? ¿Por vocación, por ego, por aburrimiento… o por una forma sofisticada de locura?

Porque la política no es amable con nadie. Expone, desnuda, hiere. Se entra para ser vigilado, para ser atacado, para convertirse en el blanco favorito del hartazgo colectivo. Quien tiene dinero suficiente para vivir varias vidas podría quedarse en paz, pero no lo hace. ¿Por qué?

Tal vez porque el dinero da tranquilidad, pero no sentido.

La fortuna compra todo, menos la necesidad de sentirse importante. Y el poder ofrece precisamente eso: la sensación de estar por encima del resto, de que tu nombre pesa, de que tu firma decide. No se trata del dinero —aunque nunca está de más—, sino de la dosis diaria de control y reverencia que el poder inyecta.

El millonario que entra a la política suele justificarse con un discurso ensayado: “No necesito robar, ya tengo.” Y sí, puede ser cierto. Pero también lo es que esa frase funciona como vacuna preventiva, como blindaje moral. Ser rico antes de llegar al poder otorga una cierta inmunidad pública: nadie sospecha demasiado cuando se enriquecen un poco más.

El político pobre que prospera, en cambio, despierta sospechas al primer cambio de auto.

La política ofrece algo que el dinero no puede: visibilidad y dominio.

No basta con tener: hay que mandar.

No basta con comprar: hay que ser obedecido.

Y ese deseo, cuando se alimenta del privilegio, se vuelve una adicción más silenciosa que la codicia, pero igual de corrosiva.

No todos entran por corrupción; algunos lo hacen por soberbia, otros por aburrimiento, otros porque no saben vivir fuera del aplauso. El dinero los libera del miedo a perder, pero no del miedo a ser olvidados.

Y así, aun sabiendo que el cargo será un ring de desgaste y exposición, aceptan gustosos el combate, porque ahí, en el ruido y la guerra de egos, vuelven a sentirse vivos.

Las camionetas blindadas, entonces, son más que un símbolo de seguridad: son un espejo del vacío. Cuanto más blindados se sienten por fuera, más frágiles son por dentro.

Y mientras las calles se llenan de autos viejos y transporte público colapsado, ellos circulan entre escoltas, ajenos al polvo y al ojo crítico del ciudadano olvidado.

Hay una mirada atenta a los excesos y a los lujos de los políticos mexicanos, pero nadie contabiliza las camionetas blindadas: esas que ni con dos sexenios sin gastar en nada alcanzarían para una flotilla familiar, si se adquirieran con el sueldo personal. Cada unidad cuesta entre tres y cuatro millones de pesos. Si el gobernante compra cinco —una para él, otra para la esposa y otras dos para los hijos—, la cifra ronda los veinte millones al año.

Por el peso del blindaje, esas camionetas no aguantan más de un par de años; después pasan a la “chatarra” que usa el staff.

Se requiere seguridad, claro. Las unidades de alta gama soportan el blindaje, sí. Pero podrían optar por versiones más sencillas, no por el lujo máximo, como si se tratara del dispendio más cínico.

Antes se decía: por sus frutos los conoceréis.

Hoy, en esta época de apariencias, la frase debería actualizarse: por sus camionetas los conoceréis.

Porque cada una refleja no solo el poder que ostentan, sino la distancia que los separa del país que fingen gobernar.