La naturaleza habla fuerte, grita incluso. Pero seguimos sin escuchar...

“¿Qué somos cuando nos comparamos con el Universo?”, preguntaba el genial Beethoven. Apenas diminutos seres en un planeta diminuto, sostenido y calentado por el Sol: ese gran gigante que nos da vida, pero que también podría ponerle fin a nuestra historia.

Mucho se habla del calentamiento global y de las acciones para frenarlo. También de los llamados bonos de carbono, esos incentivos económicos que, al final, reducen un problema existencial a la lógica del dinero. Porque sí, quienes mueven las fichas en el tablero global siguen pensando solo en números y ganancias.

Los efectos que ya sentimos

El “mal llamado” calentamiento global no es una amenaza futura: ya está aquí. El deshielo de los polos avanza, especies migran fuera de sus rutas habituales, y miles de pingüinos mueren en ese círculo mortal. Las temperaturas extremas se sienten en todas partes: el clima de la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Veracruz o Cancún ya no es el mismo. Hay más calor, lluvias más frecuentes y más dañinas.

Los científicos reconocen que las predicciones se han quedado cortas. Los modelos calculaban décadas; la realidad adelantó los plazos. La Antártida y Groenlandia se derriten más rápido de lo esperado. Y lo que se proyectaba para el fin de siglo —un aumento de 2.5 °C— parece acercarse con pasos gigantescos.

Algunos se rinden: dicen que no hay remedio. Ese pesimismo nace de la inconsciencia generalizada. Vivimos cambios diarios —ropa más ligera, sombreros contra el sol, más casos de cáncer de piel—, pero aún fingimos que no pasa nada.

La pirámide invertida

Los ecologistas dirigen su mensaje a la punta de la pirámide: políticos, gobernantes, líderes. Al Gore, por ejemplo, habla en foros y universidades, pero no llega a quienes realmente contaminan día a día: la gente común.

Parece exagerado, pero no lo es: si apenas un 10% de la población mundial usa aerosoles, hablamos de 600 millones de personas dañando la capa de ozono. Y esa es solo una acción entre miles: uso desmedido del agua, desperdicio de luz, basura que asfixia ríos, calentadores que contaminan…

Lo que se avecina

Los escenarios son escalofriantes. Si los mares suben siete metros, desaparecerán playas y ciudades costeras. El primer cálculo: 600 mil personas muertas. La salud, la agricultura, la vida misma estarán en riesgo.

No queda mucho tiempo. O más bien: casi nada. Imagine al ser humano refugiado en cuevas, sin agua, sin comida, muriendo lentamente. Ése podría ser el futuro si seguimos ignorando la importancia de sembrar árboles, de cuidar ríos, de ahorrar agua, de enseñar a los niños lo que significa respetar la naturaleza.

Hoy, curiosamente, la propia vida nos da una lección: un organismo microscópico nos obligó a detenernos y encerrarnos. El aire se limpió, los mares descansaron, los animales recuperaron espacios. El planeta sonrió… pero nosotros no soportaremos esta pausa por siempre. Tarde o temprano volveremos a la “normalidad”. La pregunta es: ¿habremos aprendido algo?

El Sol y la calma chicha

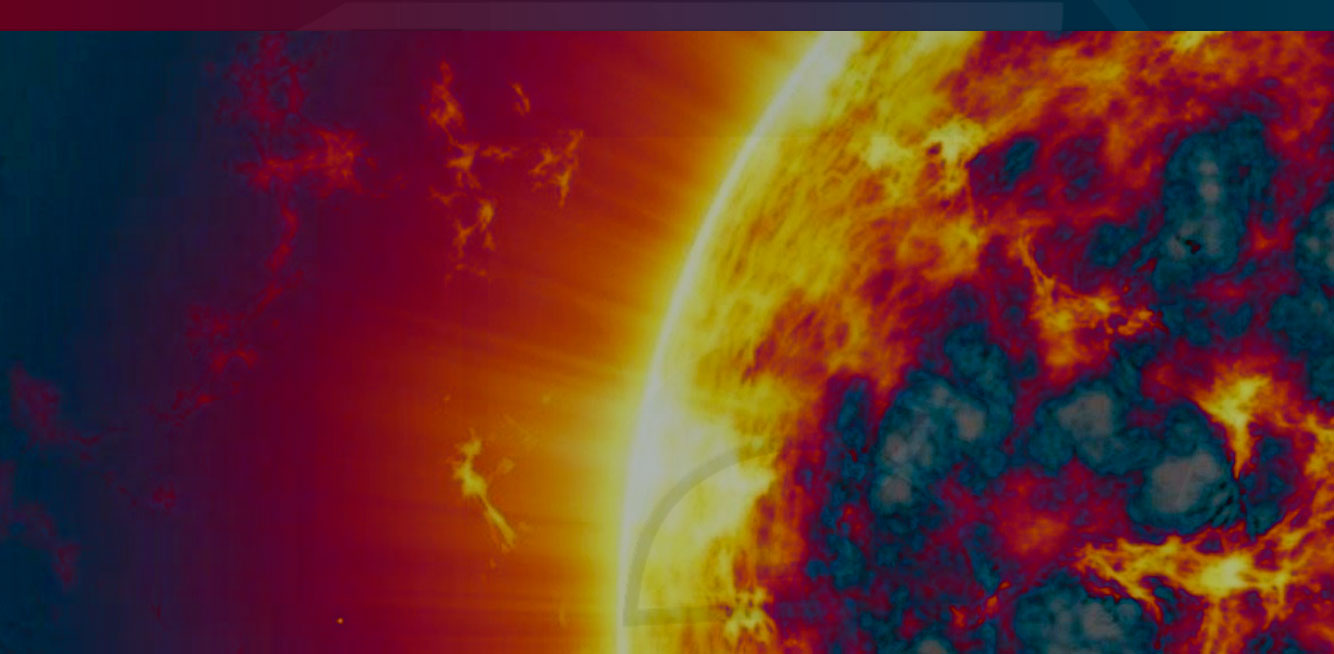

Y mientras tanto, allá arriba, el Sol también manda señales. La NASA advierte que atraviesa su mayor periodo de calma en un siglo. Un comportamiento inusual, inesperado. Nadie sabe qué viene después.

Algunos celebran que hoy tengamos tecnología para observarlo como nunca antes. Pero el refrán podría invertirse: quizá después de esta calma no venga la tempestad, sino tormentas de calor capaces de sacudir nuestra existencia.

La naturaleza habla fuerte, grita incluso. Pero seguimos sin escuchar.

Perdone el pesimismo, pero si todo sigue igual llegará el día en que la humanidad pregunte, demasiado tarde: “¿Por qué está pasando esto?”. Y entonces solo quedará repetir, resignados, la frase de los intelectualmente desamparados y los emocionalmente conformistas:

“Que Dios nos agarre confesados.”